Stadtökologie

Heute leben bereits mehr als 50 % aller Menschen in Städten. Für Stadtbewohner ist die Natur in den Städten die Natur, die sie in ihrem täglichen Leben erleben können. Während der Mensch während des größten Teils seiner Evolutionsgeschichte von Natur umgeben war, ist die Stadtnatur mit dem Wachstum und der Verdichtung der Städte immer weiter zurückgegangen. Da die Natur in den Städten eine Vielzahl von positiven Auswirkungen auf den Menschen hat, gibt es nationale und internationale Forderungen, die Natur in den Städten zu fördern. Aktuelle Planungsprozesse sind jedoch noch nicht darauf ausgerichtet, für und mit der Natur zu planen.

In unserer Arbeit konzentrieren wir uns auf zwei Forschungslinien. Erstens wollen wir verstehen, warum Arten an einem bestimmten Ort in der städtischen Umgebung leben können, wobei wir uns auf Tiere konzentrieren. Dazu verwenden wir klassische und moderne Methoden der Tiererfassung, wie akustisches Monitoring oder die Insektenidentifizierung mittels KI. Wir verbinden das Vorkommen von Arten mit einer detaillierten Beschreibung der städtischen Umgebung, um herauszufinden, wie die urbane Form beeinflusst, ob ein Tier an einem bestimmten Ort leben können. Zweitens arbeiten wir mit Kollegen aus städtebaulichen Disziplinen zusammen, von Stadtplanern über Landschaftsarchitekten bis hin zu Architekten und Ingenieuren, um Planungs- und Entwurfsmethoden sowie Instrumente zu entwickeln, die helfen, die Natur in Städten zu fördern. Diese beiden Forschungsansätze werden im Folgenden vorgestellt.

Das Vorkommen von Tieren in Städten verstehen

Frühe Studien haben Orte außerhalb der Stadt mit Orten innerhalb der Stadt verglichen, um herauszufinden, welche Arten in der Stadt leben können. Diese Studien haben ergeben, dass im Stadtzentrum, wo der größte Teil der Oberfläche versiegelt ist, nur sehr wenige Tierarten leben können (wie beispielsweise auf dem Marienplatz in München), während an anderen Orten innerhalb der Stadt viele Arten vorkommen. Eine Studie, die im Rahmen der Doktorarbeit von Fabio Sweet in unserer Gruppe durchgeführt wurde, ergab, dass in 30 Städten in Deutschland 80 % der Arten, die in einem Umkreis von 50 km außerhalb der Stadt vorkommen, auch in einer der Städte zu finden sind1. Viele dieser Arten kommen jedoch nur an wenigen Orten in der städtischen Umgebung vor. In unserer Forschung wollen wir verstehen, warum eine Art an einem bestimmten Ort der Stadt vorkommt, an einem anderen jedoch nicht. Die Ergebnisse helfen, die Stadt so zu gestalten, dass Arten dort leben können.

In unserem 100-Platz-Projekt untersuchen die Biodiversität auf 100 städtischen Plätzen, um zu verstehen, wie menschliche Gestaltung das Vorkommen von Tieren in Städten beeinflusst. Wir konzentrierten uns auf öffentliche Plätze (offene Flächen in einer Stadt ohne Wohngebäude, die öffentlich zugänglich sind) als Kernelement von Städten, die seit jeher als wichtige öffentliche Räume dienen, an denen sich Stadtbewohner versammeln. Die 103 Plätze sind eine repräsentative Stichprobe aller Plätze in München. Wir haben die Häufigkeit und Vielfalt verschiedener Tiergruppen beobachtet, um die Auswirkungen der Eigenschaften der Plätze auf die städtische Biodiversität zu untersuchen. Dabei stellten wir positive Auswirkungen einer zunehmenden Begrünung (Anteil der Grasfläche, Anzahl der Bäume, Strauchvolumen) auf die Häufigkeit und Vielfalt verschiedener Taxa2 fest. Wichtig ist, dass verschiedene Tiergruppen von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wurden. So erhöhte z.B. die Baumdichte auf Plätzen die Häufigkeit von baum- und bodenbewohnenden Vögeln, sie hatte jedoch nur geringe Auswirkungen auf unterholzbewohnende Vögel3. Solche Vögel profitieren von der Anwesenheit von Sträuchern. Die Begrünung in einem Kreis von 1 km Radius um den betreffenden Platz erhöhte die Häufigkeit von Bestäubern und die Aktivität kleiner Säugetiere, was unterstreicht, dass mehrere räumliche Maßstäbe für die Biodiversität in einem städtischen Gebiet wichtig sein können. Derzeit erweitern wir diese Studie im Rahmen der Forschungsgruppe “Urban Green Infrastructure”" auf mehr als 500 Punkte in der Stadt und untersuchen nicht nur Vögel, sondern auch Insekten.

In dem Projekt CitySoundscape kombinieren wir Vogelaufzeichnungen mit Messungen der Baumstruktur, um den Einfluss der Struktur auf das Vorkommen von Arten weiter zu untersuchen.

Ein weiterer wichtiger Faktor für das Vorkommen von Tieren in der Stadt ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tier einen Ort erreichen kann. In zwei Doktorarbeiten untersuchen wir, wie diese ökologische Vernetzung für Tiere in der Stadt gemessen und modelliert werden kann und wie solche Vernetzungsmodelle in die Stadtplanung einbezogen werden können. In der Doktorarbeit von Lisa Merkens wird ein neues Modell für die Vernetzung von Tieren entwickelt und angewendet, das neue Wege zur Integration verschiedener Arten von Artendaten für die Modellparametrisierung nutzt. In der Doktorarbeit von Meret Pundsack wird nach praktischen Möglichkeiten gesucht, das ökologische Konnektivitätsmodell mit Modellen anderer städtischer Disziplinen, wie z. B. Verkehrs- oder Mikroklimaplanung, zu integrieren, wobei multidisziplinäre Szenarioerstellung und Modellierung zum Einsatz kommen (siehe CoCoNet-Projekt).

==

1Sweet, F. S. T., B. Apfelbeck, M. Hanusch, C. Garland Monteagudo, and W. W. Weisser. 2022. Data from public and governmental databases show that a large proportion of the regional animal species pool occur in cities in Germany. Journal of Urban Ecology 8:juac002.

2Fairbairn, A. J., S. T. Meyer, M. Mühlbauer, K. Jung, B. Apfelbeck, K. Berthon, A. Frank, L. Guthmann, J. Jokisch, K. Kerler, N. Müller, C. Obster, M. Unterbichler, J. Webersberger, J. Matejka, P. Depner, and W. W. Weisser. 2024. Urban biodiversity is affected by human-designed features of public squares. Nature Cities 1:706-715.

3Mühlbauer, M., W. W. Weisser, B. Apfelbeck, N. Müller, and S. T. Meyer. 2025. Bird guilds need different features on city squares. Basic and Applied Ecology 83:23-35.

Entwicklung von Methoden zur Steigerung der Biodiversität in Städten

Im traditionellen Selbstverständnis der Stadtplanung und des Städtebaus sowie in der beruflichen Praxis stellt Biodiversität keinen zielsetzenden Planungsinhalt dar, sondern eher eine Einschränkung, mit der man sich bei Bedarf auseinandersetzen muss. Dies ist eine Folge der Entstehungsgeschichte der modernen Stadtplanung, da sich diese Disziplin zum Ziel gesetzt hatte, die moderne Stadt auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und technologischer Fortschritte rational zu gestalten4. Es ist daher notwendig, das Design für Biodiversität aktiv in die verschiedenen Disziplinen einzubringen, die für die Stadtplanung zuständig sind, wie etwa die Architektur oder die Landschaftsarchitektur.

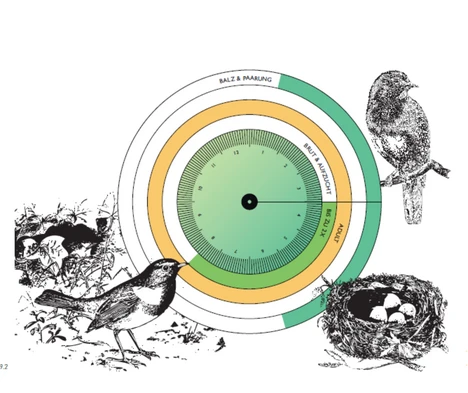

Für die Landschaftsarchitektur haben wir eine Methodik entwickelt, die wir als Animal-Aided Design® bezeichnen und die darauf abzielt, die Kluft zwischen Landschaftsarchitektur und Naturschutz zu überwinden. Die Grundidee von Animal-Aided Design (kurz AAD) besteht darin, die Anwesenheit von Tieren in den Planungsprozess einzubeziehen, sodass sie ein integraler Bestandteil des Entwurfs sind4. Bei AAD werden die gewünschten Arten zu Beginn eines Projekts ausgewählt. Die Anforderungen der Zielarten, d. h. ihre Lebenszyklen, legen dann die Rahmenbedingungen fest und dienen als Inspiration für das Design. Weitere Informationen zu AAD finden Sie auf der Webseite Animal-Aided Design.

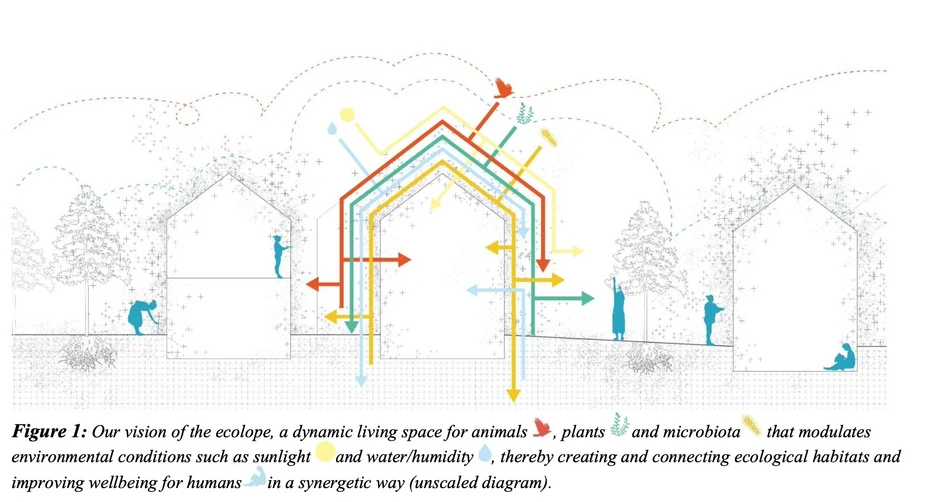

Um Städte biodiversitätsfreundlicher zu gestalten, muss auch die Architektur zur Förderung der Biodiversität aktiviert werden. Gebäude nehmen einen großen Teil der städtischen Fläche ein, und ihre Gestaltung ist Aufgabe der Architektur. Im Rahmen des EU-finanzierten FET-Open-Projekts ECOLOPES (2021–2025) haben wir untersucht, wie Architektur, computergestütztes Design und Ökologie integriert werden können, um ökologisch sinnvolle Gebäude zu schaffen5. ECOLOPES schlägt eine radikale Veränderung für die Stadtentwicklung vor: Anstatt die negativen Auswirkungen der Urbanisierung auf die Natur zu minimieren, streben wir eine Urbanisierung an, die so geplant und gestaltet ist, dass sich die Natur – einschließlich der Menschen – innerhalb der Stadt gemeinsam weiterentwickeln kann. Wir stellen uns einen neuen integrierten Ökosystemansatz für die Architektur vor, der Menschen, Pflanzen, Tiere und assoziierte Organismen wie Mikrobiota gleichermaßen in den Mittelpunkt stellt. ECOLOPES hat zentrale Ansätze, Modelle und Technologien bereitgestellt, die zur Verwirklichung dieser Vision beitragen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der ECOLOPES Homepage.

Ein wichtiger Bestandteil der biodiversitätsfreundlichen Architektur ist die Modellierung der Entwicklung von Pflanzen und Tieren, die auf oder in der Nähe des Gebäudes leben. In der Doktorarbeit von Laura Windorfer untersuchen wir, wie Architektur die Biodiversität beeinflusst und wie sie optimiert werden kann, um eine hohe Biodiversität zu gewährleisten (Protohab).

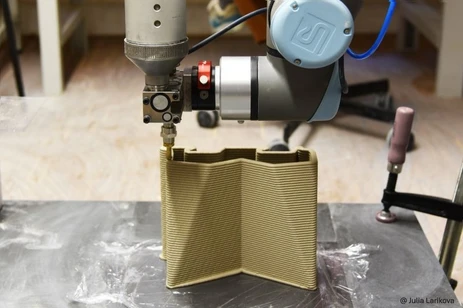

Das Design für Biodiversität erfordert nicht nur neue Planungs- und Designstrategien, sondern auch neue Werkzeuge, die zur Umsetzung biodiversitätsfreundlicher Maßnahmen beitragen können. In Zusammenarbeit mit Kathrin Dörfler, Professorin für digitale Fertigung, wurden das Design für Biodiversität und das Design klimafreundlicher Fassaden in der Doktorarbeit von Iuliia Larikova6 kombiniert. Für die Nest Fassade wurden maßgeschneiderte Keramikelemente entwickelt, deren komplexe Geometrie verschiedenen Tierarten Schutz und Nistmöglichkeiten bietet. Gleichzeitig wurden die Geometrien digital für die Selbstbeschattung der Gebäudehülle optimiert, was insbesondere im Sommer zu einer Verringerung der Oberflächentemperatur der Fassade führt. In München wurde ein Prototype installiert, mit dem getestet werden soll, ob Vögel und Säugetiere ihn nutzen werden.

Letztendlich wird eine biodiversitätsfreundliche Stadtplanung nur dann stattfinden, wenn die Stadtbewohner dies wünschen. Interessanterweise ist wenig darüber bekannt, wie Menschen verschiedene Tierarten beurteilen und wo sie diese gerne sehen würden. In der Doktorarbeit von Fabio Sweet haben wir untersucht, wo Menschen gerne Tiere sehen würden. Er fand heraus, dass es für die meisten der 30 Tiere, die Menschen in der Stadt unterbringen sollten, einen Platz gab in dem die Menschen sie gerne sehen würden, basierend auf einem Fragebogen, der in der Stadt München verteilt wurde6. Allerdings gaben die Umfrageteilnehmer zwar an, dass die Tiere in der Stadt leben sollten, sie platzierten die Tiere aber weiter weg von ihrem Zuhause, ihrem Balkon oder ihrem Garten. Tiere, die mehr gemocht wurden, wurden im Durchschnitt näher am Zuhause platziert. Diese Ergebnisse zeigen, dass Stadtbewohner sehr wohl Naturschutzmaßnahmen für Tiere in der Stadt akzeptieren, aber sensibel darauf reagieren, um welche Tierarten es sich handelt und wie nah diese an ihren privaten Lebensraum herankommen. Detailliertere Analysen ergaben, dass Menschen, die gerne Zeit in der Natur verbringen oder Tieren in ihrer Umgebung helfen, im Allgemeinen die meisten Tiere in der Nähe ihres Zuhauses akzeptierten. Im Gegensatz dazu wollten Menschen, die in einem Haus statt in einer Wohnung leben, die meisten Tiere generell weiter von ihrem Zuhause entfernt haben7.

==

4Weisser, W. W., and T. E. Hauck. 2025. Animal-Aided Design–planning for biodiversity in the built environment by embedding a species’ life-cycle into landscape architectural and urban design processes. Landscape Research 50:146-167.

5Weisser, W. W., M. Hensel, S. Barath, V. Culshaw, Y. J. Grobman, T. E. Hauck, J. Joschinski, F. Ludwig, A. Mimet, K. Perini, E. Roccotiello, M. Schloter, A. Shwartz, D. S. Hensel, and V. Vogler. 2023. Creating ecologically sound buildings by integrating ecology, architecture and computational design. People and Nature 5:4-20.

6Larikova, I., J. Fleckenstein, A. Chokhachian, T. Auer, W. Weisser, and K. Dörfler. 2022. Additively manufactured urban multispecies façades for building renovation. Journal of Facade Design and Engineering 10:105-126.

7Sweet, F. S., A. Mimet, M. N. U. Shumon, L. P. Schirra, J. Schäffler, S. C. Haubitz, P. Noack, T. E. Hauck, and W. W. Weisser. 2024. There is a place for every animal, but not in my back yard: a survey on attitudes towards urban animals and where people want them to live. Journal of Urban Ecology 10:juae006.

8Sweet, F. S., and W. W. Weisser. 2025. Welcome for thee, but not for me: How demographic parameters and nature experience affect how close to home people accept animals. Basic and Applied Ecology.