Die Zeitreihe des Arthropoden-Projekts

Hintergrund

Der Verlust der Biodiversität ist eine der größten ökologischen Krisen unserer Zeit, wobei das sogenannte “Insektensterben” seit Veröffentlichung der Krefeldstudie in aller Munde ist. Arthropoden, einschließlich Insekten und Spinnen, sind die vielfältigste Tiergruppe der Erde und beeinflussen viele Prozesse im Ökosystem. So dienen Insekten als Nahrung für andere Tiere, aber sind auch entscheidend an der Bestäubung von Pflanzen, am Umsatz von Nährstoffen, an der Prädation von Schädlingen und am Abbau toter organischer Substanz beteiligt. Auch in Deutschland sind Insekten die artenreichste Tiergruppe, mit über 35.000 Arten. Die Anzahl und Vielfalt von Arthropoden in einem Habitat hängt von den Eigenschaften des Habitats ab, aber wird auch vom Menschen beeinflusst, insbesondere durch die Art und Weise, wie er die Lebensräume nutzt.

Unsere Forschungsfrage

Die Leitfrage unserer Arbeit lautet:

Wie beeinflusst die menschliche Landnutzung die Lebensgemeinschaften von Arthropoden, insbesondere Insekten, und wie ändert sich dies über die Zeit?

Wir fokussieren uns auf Grasländer und Wälder, weil diese wichtige, flächenmäßig bedeutsame und artenreiche Ökosysteme sind. Uns interessiert dabei insbesondere, welchen Einfluss das Wetter und die menschliche Landnutzung auf die Zusammensetzung der Insektengemeinschaft an einem Ort haben. Da Insektenpopulationen starken Schwankungen unterliegen , ist es notwendig, die Insektengemeinschaften über einen längeren Zeitraum zu untersuchen.

Was wir machen

Wir untersuchen die Insekten- und Spinnengemeinschaften in 300 Versuchsflächen in drei Regionen Deutschlands seit 2008. Die entstandene Zeitreihe, die nun bereits 17 Jahre umfasst, ist aufgrund ihres Umfangs weltweit einzigartig. Aus den wertvollen Langzeitdaten sind bereits viele einflussreiche wissenschaftliche Publikationen entstanden (link).

Die Arthropoden-Daten werden im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Projekts „Biodiversitäts-Exploratorien“ (https://www.biodiversity-exploratories.de/) erhoben, das drei Regionen in Deutschland abdeckt: Schwäbische Alb (Baden-Württemberg), Hainich-Dün (Thüringen) und Schorfheide-Chorin (Brandenburg). Alle drei Exploratorien liegen in Großschutzgebieten und sind geprägt durch land- und forstwirtschaftliche Nutzung unterschiedlicher Bewirtschaftungsintensität. Sie unterscheiden sich in ihrer Landschaftsstruktur und den klimatischen Bedingungen. Die Grünland- und Waldflächen bilden je einen Gradienten der lokalen Landnutzungsintensität: von extensiv bewirtschafteten Schafweiden zu intensiv gedüngten Mähwiesen im Grünland und von unbewirtschafteten Buchenbeständen zu bewirtschafteten Nadelholz-Altersklassenbeständen im Wald. Die lokale Landnutzungsintensität wird durch verschiedene Indices beschrieben, die im Grünland die Intensität der Beweidung, Mahd und Düngung, und im Wald die Menge geernteter Biomasse, den Anteil nicht-standortheimischer Baumarten und die Herkunft des Totholzes (natürlich oder durch Holzernte) berücksichtigen. Zusätzlich wird die Landnutzungsintensität in der umgebenden Landschaft quantifiziert, z.B. über den Anteil an Acker, Grünland und Wald im Umkreis von einem Kilometer um die Versuchsfläche.

Unsere Daten fließen in die weltweit einzigartige Datenbank der Biodiversitäts-Exploratorien ein. Diese umfasst auch die ökologischen Merkmale aller gesammelten Arthropoden sowie viele weitere Daten zu anderen Organismen und Parametern der Versuchsflächen, die im Rahmen der Biodiversitäts-Exploratorien erfasst werden.

Methoden

Insekten und Spinnen werden seit 2008 jährlich im Juni und August auf 150 Grünlandflächen mittels standardisierter Kescherfänge erfasst (Abbildung 1a). Im Wald werden Flugfensterfallen eingesetzt, die fliegende Insekten über die gesamte Vegetationsperiode, von März bis Oktober, sammeln (Abbildung 1b). Für 30 Waldbestände liegen jährliche Daten von 2008 bis heute vor. Weitere 110 Waldbestände werden im Abstand von drei Jahren beprobt, d.h. 2008, 2011, 2014, 2017, 2020, 2023 und demnächst 2026. So können Trends in den Insektenbeständen über eine größere Anzahl Flächen hinweg getestet werden.

Wichtige Kennzahlen der Arthropoden-Zeitreihe

Untersuchte Regionen:

- Schorfheide-Chorin (Brandenburg)

- Hainich-Dün (Thüringen)

- Schwäbische Alb (Baden-Württemberg)

Versuchsflächen

- 150 Wiesen und Weiden (50 pro Region)

- 150 Waldflächen (50 pro Region)

Länge der Zeitreihe

- Von 2008 bis heute (bisher 17 Jahre)

Umfang der Sammlung

- bis heute wurden 10,2 Millionen Individuen gesammelt

- bisher wurden 4.662 Arten nachgewiesen. Auf Artniveau bestimmt werden im Grünland Käfer, Wanzen, Zikaden, Heuschrecken und Spinnen und im Wald Käfer und Wanzen, dazu noch exemplarisch andere Gruppen. Dies soll zukünftig fortgeführt und ausgeweitet werden

Wissenschaftliche Bedeutung

- Über 100 Publikationen, die zur globalen Biodiversitätsforschung beitragen

Wichtige Datengrundlage, die in globale Auswertungen eingeht

Was kann man noch mit den Daten machen?

Um Entscheidungen zu treffen sind Politik und Wirtschaft auf verlässliche Daten angewiesen.. Genau diese Daten liefern wir – wissenschaftlich fundiert, transparent, langfristig. Diese können als Basis für Naturschutzmaßnahmen und Landnutzungsstrategien dienen. Denn gerade für Ökosystem-Veränderungen sind die Insektenzahlen wichtige Frühwarnsysteme.

Aus diesen und anderen Daten haben wir einen Insektentaschenrechner entwickelt, der als umweltbildendes Web Tool anschaulich vermittelt, wie viele Käfer, Heuschrecken, Zikaden, Spinnen und Co. auf einer Wiese leben können – und wie stark sie vom Menschen beeinflusst werden. Durch die eigenständige Eingabe von Werten wird der Einfluss des Mähens auf einfache Weise greifbar und kann vielseitig in der Naturvermittlung, Wissenschaftskommunikation und Lehre eingesetzt werden. Zusätzlich soll der Insektentaschenrechner Spaziergänger*innen, Gärtner*innen und Praktiker*innen im Grünflächenmanagement oder in der Landwirtschaft zeigen, welche Maßnahmen oder Eingriffe welchen Einfluss haben.(https://insektentaschenrechner.de/)

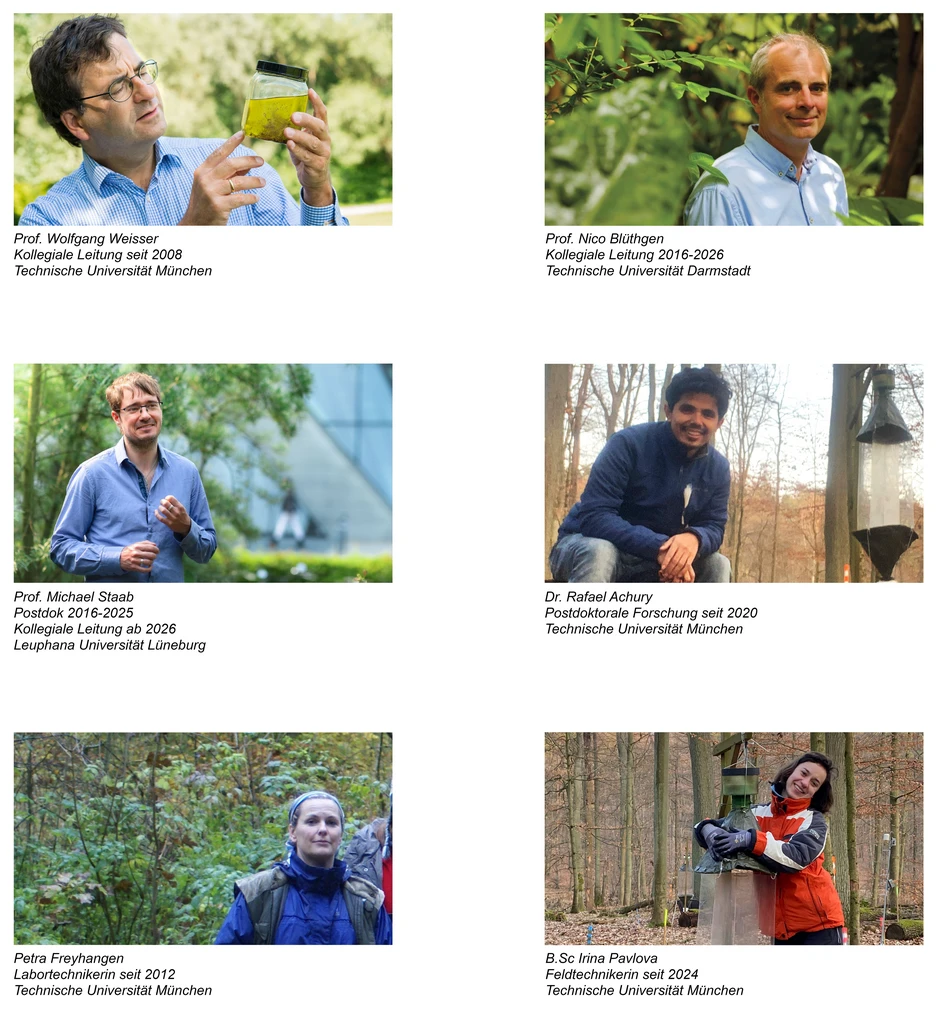

Wer sind wir?

Unser Team vereint wissenschaftliche Exzellenz und langjährige Expertise

Bisherige Ergebnisse

Neben vielen anderen wichtigen Beiträgen liefert Arthropod Core Indizien für den großflächigen Rückgang von Insekten in Grasland und Wäldern. Der Rückgang im Grasland war ausgeprägter als in Wäldern und hing mit der Ausbreitungsfähigkeit der Arten und dem Umfang der landwirtschaftlichen Flächen in der Umgebung der Untersuchungsflächen zusammen. Arthropod Core konnte auch zeigen, dass es im Hinblick auf die Landnutzungsintensität eindeutig Verlierer- und Gewinnerarten gibt. Die ökologischen Prozessraten waren insbesondere vom Klima abhängig und in geringerem Maße von der Landnutzung. Im Rahmen des Projekts konnten auch Baumarten identifiziert werden, deren Totholz zur Erhöhung der Vielfalt von saproxylischen Käfern genutzt werden kann.